Bild Copyright: © Franz Josef Rupprecht, Rupprecht@kathbild.at

Turiner Grabtuch in neuer Multimedia-Ausstellung zu sehen

10.04.2025

12:45

Italien/Christentum/Glaube/Medien/Ausstellung/Turiner.Grabtuch

Turin, 10.04.2025 (KAP) Es gilt als die berühmteste Ikone der Christenheit: das von zahlreichen Gläubigen als das Leichentuch Jesu verehrte Turiner Grabtuch. Anders als von vielen erhofft, wird es auch im Heiligen Jahr 2025 nicht öffentlich zu sehen sein. Dennoch können Turin-Besucher nach Ostern das "Sacra Sindone" in Originalgröße besichtigen. Und zwar digital im Rahmen einer neuartigen Multimedia-Ausstellung, die die Erzdiözese Turin von 28. April bis 5. Mai auf der zentralen Piazza Castello organisiert. Ein großer interaktiver Tisch soll es Interessierten auch ermöglichen, Details des Grabtuchs wie Gesicht, Dornenkrone und die Zeichen der Kreuzigung zu betrachten.

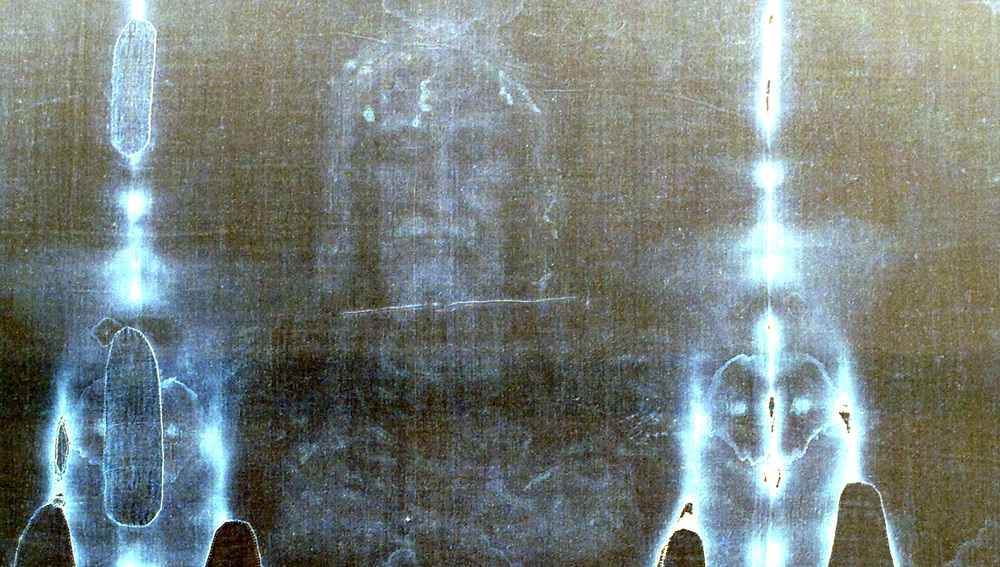

Das weltbekannte Leinentuch zeigt Ganzkörper-Spuren eines gegeißelten und gekreuzigten Mannes. Ob es sich tatsächlich um Jesus handelt, ist umstritten. Es gibt unterschiedliche Forschungsergebnisse über das Alter des etwa viereinhalb Meter langen und einen Meter breiten Stoffes. Das Original wird seit 1578 im Turiner Dom aufbewahrt und nur selten öffentlich gezeigt. Zuletzt war es in den Jahren 2010 und 2015 zu sehen. Auch zu Beginn der Corona-Pandemie wurde das Grabtuch zu einer außerordentlichen Andacht gezeigt.

Man habe für das Heilige Jahr einen neuen Zugang gesucht, um mehr Menschen mit dem Grabtuch in Kontakt zu bringen, erklärt der Turiner Erzbischof Roberto Repole zur bevorstehenden Ausstellung. In den Tagen rund um den 4. Mai, der in der Region als Festtag für das "Sacra Sindone" begangen wird, wird nun auf der Piazza in unmittelbarer Nähe zur Kathedrale ein großes "Zelt des Grabtuchs" mit der Multimedia-Schau und der digitalen Nachbildung aufgebaut.

"Ich hoffe, dass dieser neue Ansatz mehr Menschen, insbesondere viele junge Menschen, ansprechen wird", sagt Repole. "Dieses Tuch ist eine Einladung, das Leben mit Hoffnung zu leben", bringt der Erzbischof das Grabtuch mit dem Motto des vom Papst ausgerufenen Jubiläumsjahrs "Pilger der Hoffnung" in Verbindung. Gerade in einer Zeit, die von Krieg, wirtschaftlicher Unsicherheit und sozialer Isolation geprägt sei, vermittle das Grabtuch als "Abbild der Auferstehung" den Menschen Hoffnung.

Das "Zelt des Grabtuchs" soll laut Erzdiözese auch eine Fotoausstellung mit dem Titel "Faces in the Face" (Gesichter im Gesicht) beherbergen: eine Sammlung von Porträts und Bildern, die das Gesicht Christi zeigen, wie es sich im Turiner Grabtuch und in den Gesichtern der Menschen im Laufe der Geschichte und in der Gegenwart widerspiegelt. Zur Multimedia-Schau werden täglich Vorträge über Glauben, Jugend und Hoffnung angeboten. Nach dem Ende der Aktion wird die digitale Version des Grabtuchs dann online verfügbar sein, teilten die Organisatoren mit.

1997 beinahe verbrannt

Seit einem Brand im Turiner Dom, bei dem ein Feuerwehrmann im Jahr 1997 das Grabtuch in letzter Sekunde rettete, befindet es sich zum Schutz vor Umwelteinflüssen in einem mit Edelgas befüllten und versiegelten Behälter. Nur sehr selten wird es öffentlich oder nicht-öffentlich ausgestellt. Die Vitrine im Turiner Dom zeigt meist eine Reproduktion.

Erstmals erwähnt wurde das Leinentuch im 14. Jahrhundert. Kreuzfahrer sollen es 1353 von Konstantinopel zunächst nach Chambery in Frankreich gebracht haben. Um die historische Echtheit gibt es seit Jahrzehnten Auseinandersetzungen unter Wissenschaftlern. Die jüngsten Schlagzeilen dazu stammen aus 2024.

Italienische Forscher gaben damals nach erneuten Untersuchungen an, sie seien sicher, dass das Grabtuch aus der Zeit Jesu stammt. Mit einer speziellen Röntgentechnik habe man den Alterungsprozess der Fäden analysiert und festgestellt, dass es um die Zeit Christi vor etwa 2.000 Jahren hergestellt worden sei. Die Tatsache, dass die Zeitlinien übereinstimmten, verleihe der Idee Glaubwürdigkeit, dass das schwache, blutbefleckte Muster eines Mannes mit vor der Brust verschränkten Armen vom toten Körper Jesu stamme, so die Forscher.

Die katholische Kirche selbst hat sich nicht offiziell zur Echtheit geäußert. Das Tuch ist daher keine Reliquie im strengen Sinne, sondern wird als Ikone eingestuft. Kirchenvertreter verweisen immer wieder darauf, dass die Frage der Datierung für den Glauben nicht entscheidend sei.

(Website der Erzdiözese Turin zum Grabtuch: https://sindone.org; Website zur Multimedia-Schau "Avvolti - Sindone, Speranza, Giubileo" mit Anmeldemöglichkeit für Zeitkarten von 28. April bis 5. Mai: www.avvolti.org)

Das weltbekannte Leinentuch zeigt Ganzkörper-Spuren eines gegeißelten und gekreuzigten Mannes. Ob es sich tatsächlich um Jesus handelt, ist umstritten. Es gibt unterschiedliche Forschungsergebnisse über das Alter des etwa viereinhalb Meter langen und einen Meter breiten Stoffes. Das Original wird seit 1578 im Turiner Dom aufbewahrt und nur selten öffentlich gezeigt. Zuletzt war es in den Jahren 2010 und 2015 zu sehen. Auch zu Beginn der Corona-Pandemie wurde das Grabtuch zu einer außerordentlichen Andacht gezeigt.

Man habe für das Heilige Jahr einen neuen Zugang gesucht, um mehr Menschen mit dem Grabtuch in Kontakt zu bringen, erklärt der Turiner Erzbischof Roberto Repole zur bevorstehenden Ausstellung. In den Tagen rund um den 4. Mai, der in der Region als Festtag für das "Sacra Sindone" begangen wird, wird nun auf der Piazza in unmittelbarer Nähe zur Kathedrale ein großes "Zelt des Grabtuchs" mit der Multimedia-Schau und der digitalen Nachbildung aufgebaut.

"Ich hoffe, dass dieser neue Ansatz mehr Menschen, insbesondere viele junge Menschen, ansprechen wird", sagt Repole. "Dieses Tuch ist eine Einladung, das Leben mit Hoffnung zu leben", bringt der Erzbischof das Grabtuch mit dem Motto des vom Papst ausgerufenen Jubiläumsjahrs "Pilger der Hoffnung" in Verbindung. Gerade in einer Zeit, die von Krieg, wirtschaftlicher Unsicherheit und sozialer Isolation geprägt sei, vermittle das Grabtuch als "Abbild der Auferstehung" den Menschen Hoffnung.

Das "Zelt des Grabtuchs" soll laut Erzdiözese auch eine Fotoausstellung mit dem Titel "Faces in the Face" (Gesichter im Gesicht) beherbergen: eine Sammlung von Porträts und Bildern, die das Gesicht Christi zeigen, wie es sich im Turiner Grabtuch und in den Gesichtern der Menschen im Laufe der Geschichte und in der Gegenwart widerspiegelt. Zur Multimedia-Schau werden täglich Vorträge über Glauben, Jugend und Hoffnung angeboten. Nach dem Ende der Aktion wird die digitale Version des Grabtuchs dann online verfügbar sein, teilten die Organisatoren mit.

1997 beinahe verbrannt

Seit einem Brand im Turiner Dom, bei dem ein Feuerwehrmann im Jahr 1997 das Grabtuch in letzter Sekunde rettete, befindet es sich zum Schutz vor Umwelteinflüssen in einem mit Edelgas befüllten und versiegelten Behälter. Nur sehr selten wird es öffentlich oder nicht-öffentlich ausgestellt. Die Vitrine im Turiner Dom zeigt meist eine Reproduktion.

Erstmals erwähnt wurde das Leinentuch im 14. Jahrhundert. Kreuzfahrer sollen es 1353 von Konstantinopel zunächst nach Chambery in Frankreich gebracht haben. Um die historische Echtheit gibt es seit Jahrzehnten Auseinandersetzungen unter Wissenschaftlern. Die jüngsten Schlagzeilen dazu stammen aus 2024.

Italienische Forscher gaben damals nach erneuten Untersuchungen an, sie seien sicher, dass das Grabtuch aus der Zeit Jesu stammt. Mit einer speziellen Röntgentechnik habe man den Alterungsprozess der Fäden analysiert und festgestellt, dass es um die Zeit Christi vor etwa 2.000 Jahren hergestellt worden sei. Die Tatsache, dass die Zeitlinien übereinstimmten, verleihe der Idee Glaubwürdigkeit, dass das schwache, blutbefleckte Muster eines Mannes mit vor der Brust verschränkten Armen vom toten Körper Jesu stamme, so die Forscher.

Die katholische Kirche selbst hat sich nicht offiziell zur Echtheit geäußert. Das Tuch ist daher keine Reliquie im strengen Sinne, sondern wird als Ikone eingestuft. Kirchenvertreter verweisen immer wieder darauf, dass die Frage der Datierung für den Glauben nicht entscheidend sei.

(Website der Erzdiözese Turin zum Grabtuch: https://sindone.org; Website zur Multimedia-Schau "Avvolti - Sindone, Speranza, Giubileo" mit Anmeldemöglichkeit für Zeitkarten von 28. April bis 5. Mai: www.avvolti.org)